|

滝沢馬琴(曲亭馬琴)

香蝶楼国貞画(天保13年『南總里見八犬傳(19編53巻下)』)より

江戸中期の戯曲作家・滝沢馬琴は寛政5年(1793年)27才の時から、文政7年(1824年)58才まで築土神社氏子内の元飯田町中坂下に居住。この間、当時牛込にありし築土神社に数回訪れている。

また、天保年間に書かれた『馬琴日記』には「天保二年(1831年)四月十六日戊辰 世継稲荷参詣」とあるから、馬琴邸のすぐ近く(飯田橋中坂)にあった世継稲荷(築土神社末社)にも、馬琴は頻繁に参拝していたことがうかがえる。馬琴自身早くに我が子を失っているから、世を継ぎ栄えることを願い親しまれた世継稲荷に対する信仰は特に深かったものと考えられる。 |

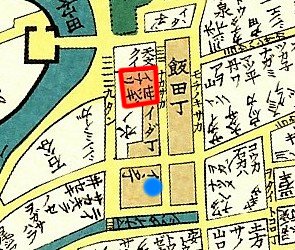

□が世継稲荷で●が滝沢馬琴の居住地

(参考:天保14年江戸大絵図) |

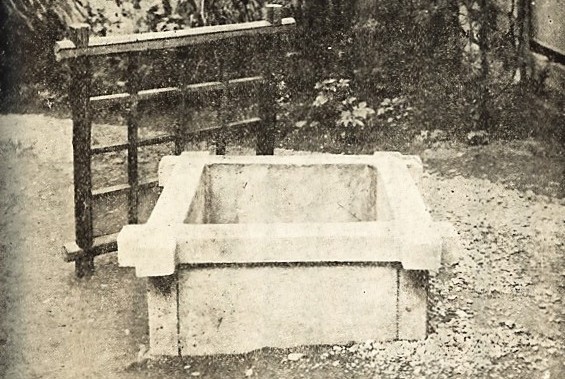

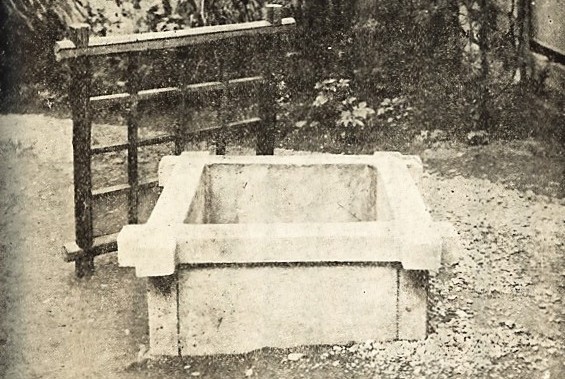

滝沢馬琴住居跡に残る「硯の井戸」

(都旧跡) |

馬琴は、明和4年(1767年)滝沢興義の五男として江戸深川に生まれた。文化11年(1814年)から28年かけて著した『南総里見八犬伝』はあまりにも有名。父の影響もあって兄とともに法橋吾山(ござん)の下で俳諧の連歌も学び、享和3年(1803年)には『俳諧歳時記』を著している。嘉永元年(1848年)82歳で没。

現在、中坂下(千代田区九段北1丁目5番地)の滝沢馬琴邸跡には、馬琴ゆかりの井戸が残り(上記写真右)、この井戸で馬琴が硯(すずり)に水を汲み筆を洗っていたことから、「硯の井戸」と呼ばれ、都旧跡に指定されている。 |

昭和初期の滝沢馬琴住居跡の「硯の井戸」(麹町区役所 『麹町区史』より)

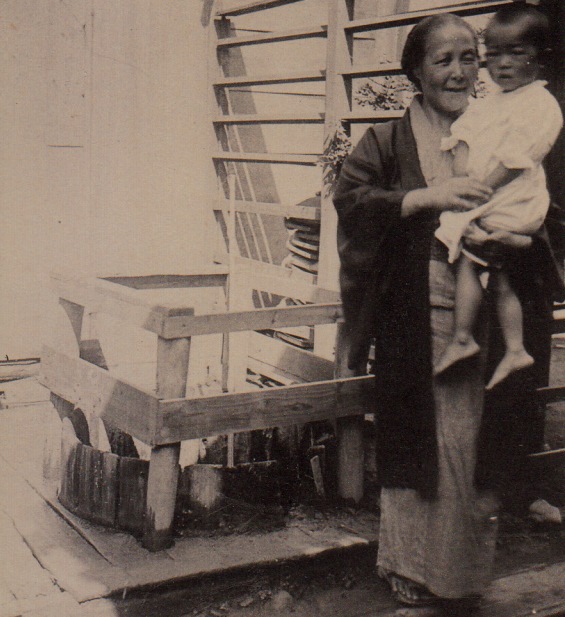

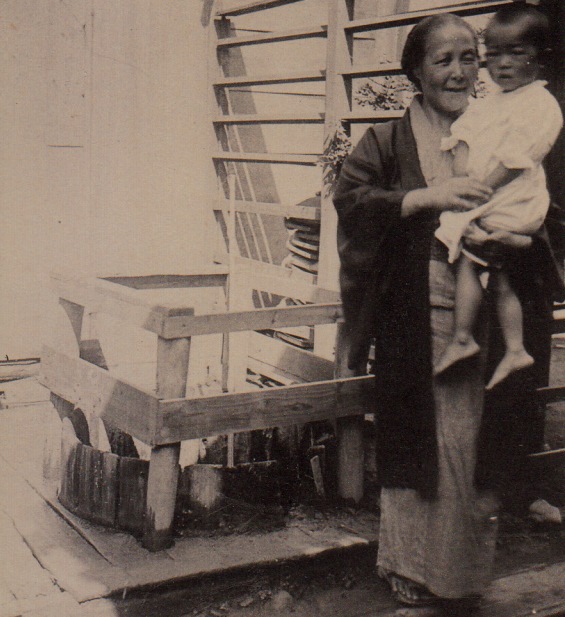

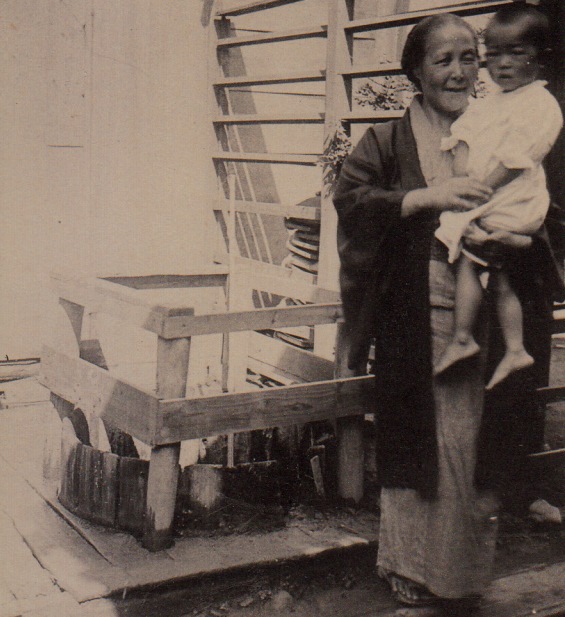

明治期の「硯(すずり)の井戸」(滝沢家の台所前にて。写真の老女は馬琴の長男琴嶺の長女つぎ子)

関連ページ

↓

【滝沢馬琴奉納額】

【世継稲荷(田安稲荷)】

|

info@tsukudo.jp

info@tsukudo.jp

info@tsukudo.jp

info@tsukudo.jp